八ヶ岳南麓にある、日本の「名水百選」の「三分一湧水(さんぶいちゆうすい)」。そこから、日本の「歴史の道百選」に選ばれている場所へと足を踏み入れることができます。偶然にも、日本の「百選」が同じ土地にあるのはとても誇らしいことで、この地に訪れた際にはぜひゆっくり、自然と歴史を感じていただけたら嬉しく思います。

今回は、そんな歴史の道「信玄棒道(しんげんぼうみち)」をご紹介します。そこは、古くは戦国時代からの古道ですが、周辺の風景は変わった今も、その一部であるこの地の区間は変わらず残っている歴史的にも貴重な場所です。とはいえ、誰でも簡単に散策でき、乗馬のコースとも一部共有しており、歴史は地域と共に刻み続けています。

とても自然がきれいな場所でもあるので、そんな雰囲気と歴史の片鱗を感じながら・・・どうぞ今回も、行った気分で楽しんでいただけたら幸せです。

日本歴史の道百選とは

「歴史の道百選」とは、文化庁が全国各地の最もすぐれた「歴史の道」=街道・運河等を選定したものです。歴史の道および地域の文化財への国民の関心と理解を深めることを目的にしています。

選定の基準としては、

・土道・石畳道・道形等が一定区間良好な状態で残っているもの。

・他の地域との連続性を持っているもの。

選定の対象外としては、

・単体または単独の交通遺跡。

・現用の舗装道路。

また、例外として

・現用の舗装道路でも、街道としての連続性を考慮する場合に限り含める。

・参詣道、信仰関係の道は、広域信仰圏(数ヵ国規模)を有するもののみを選定。

となっています。

この選定は、1978年(昭和53年)から文化庁が都道府県教育委員会の協力により、日本全国で行われた歴史の道の調査・整備・活用事業の実績と蓄積を踏まえ、1996年(平成8年)11月、選定委員会により第一次選定が実施されました。

第一次選定では、主に明治時代まで活用された78ヵ所の街道・運河が選出され、今後も良好な「歴史の道」の選定が続く予定となっています。

美しい日本の歩きたくなるみち500選

「美しい日本の歩きたくなるみち500選」は、2004年(平成16年)に発表された日本の美しいと認められた道500コースです。

社団法人日本ウオーキング協会により選定が提案され、国土交通省、NHK、全国地方新聞社連合会、共同通信社の公園を得て発足した「美しい日本の歩きたくなるみち推薦会議(現・美しい日本の歩きたくなるみち推進会議)」によって発表されました。

棒道は「美しい日本の歩きたくなるみち500選」にも選定されています。

棒道(大門嶺口)とは

「棒道(ぼうみち)」とは、戦国時代の甲斐(山梨県)の武将「武田信玄(たけだしんげん)」(1521-73)が、北信濃(長野県長野盆地)攻略にあたって、最短の道として開発した軍用道路と伝えられています。

八ヶ岳の西麓をほぼまっすぐに通じていることから「棒道」、親しみを込めて「信玄棒道」と呼ばれています。また、別名「大門嶺口(だいもんどうげぐち)」とも呼ばれます。

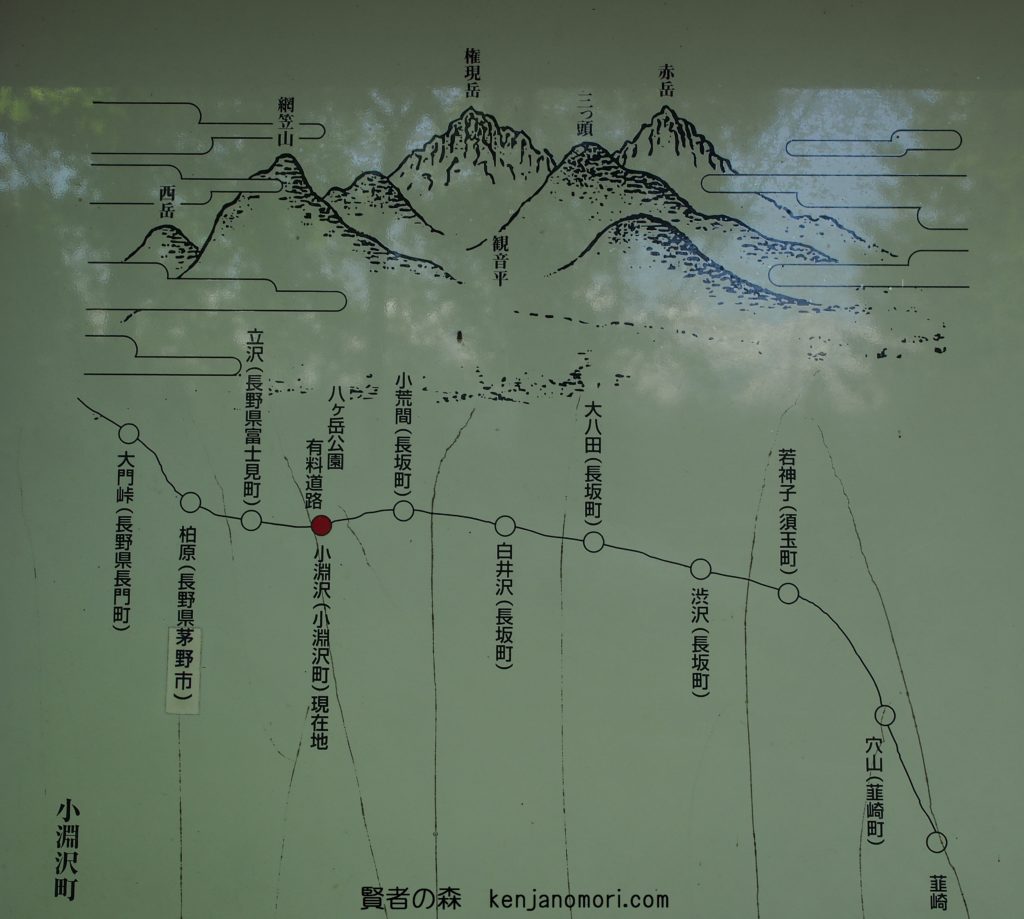

「甲斐国志(かいこくし)」「甲斐叢記(かいそうき)」によると、棒道には上・中・下の3本の道があり、現在、そのうち確認できるのは、「上の棒道」のみで、いまも当時の姿をとどめています。その道筋は・・・

韮崎から穴山(韮崎市)

↓

若神子(須玉町)

↓

渋沢(長坂町)

↓

大八田(長坂町)

↓

白井沢(長坂町)

↓

小荒間(長坂町)

↓

小淵沢(小淵沢町)

↓

立沢(長野県富士見町)

↓

柏原(長野県茅野市)

↓

大門峠(長野県長門町)

となっており、大門峠を経てからは長野盆地への道と接続します。ただ、上の棒道が実際に攻略に使われたかどうかは不明です。

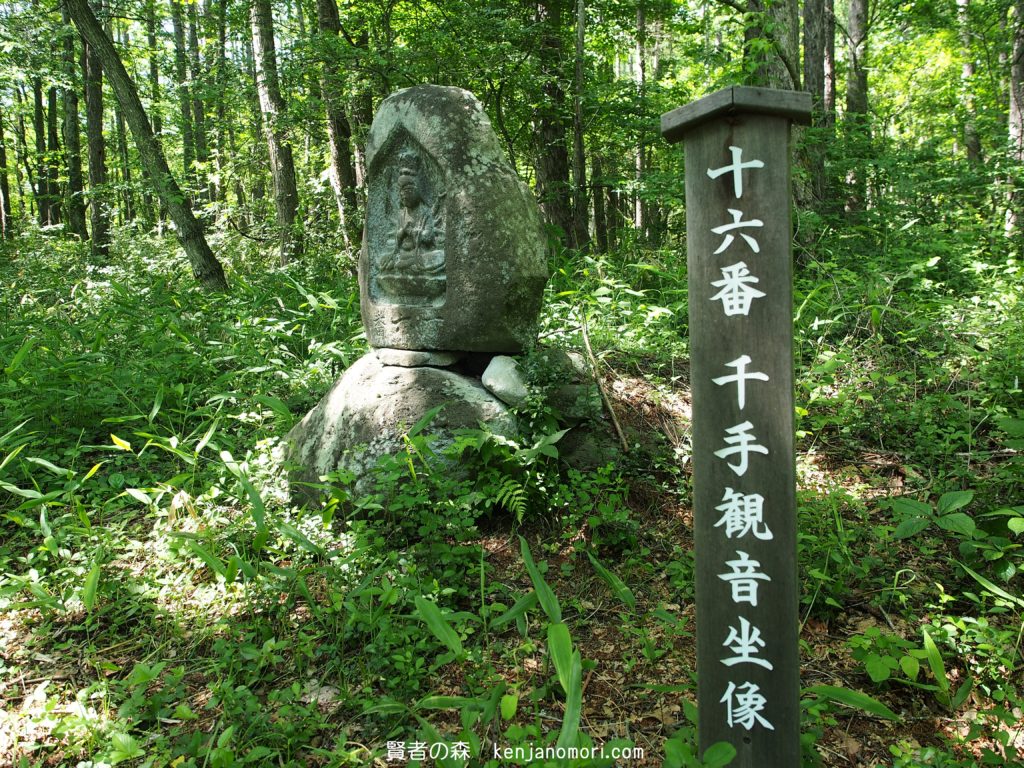

江戸時代末期、「西国三十三所」「坂東三十三所」の霊場を模して、この地域の棒道沿いの1丁(約109m)おきに30数基の観音像が安置されたといわれており、棒道の傍らには現在も、観音様たちが優しい表情でたたずんでおられます。

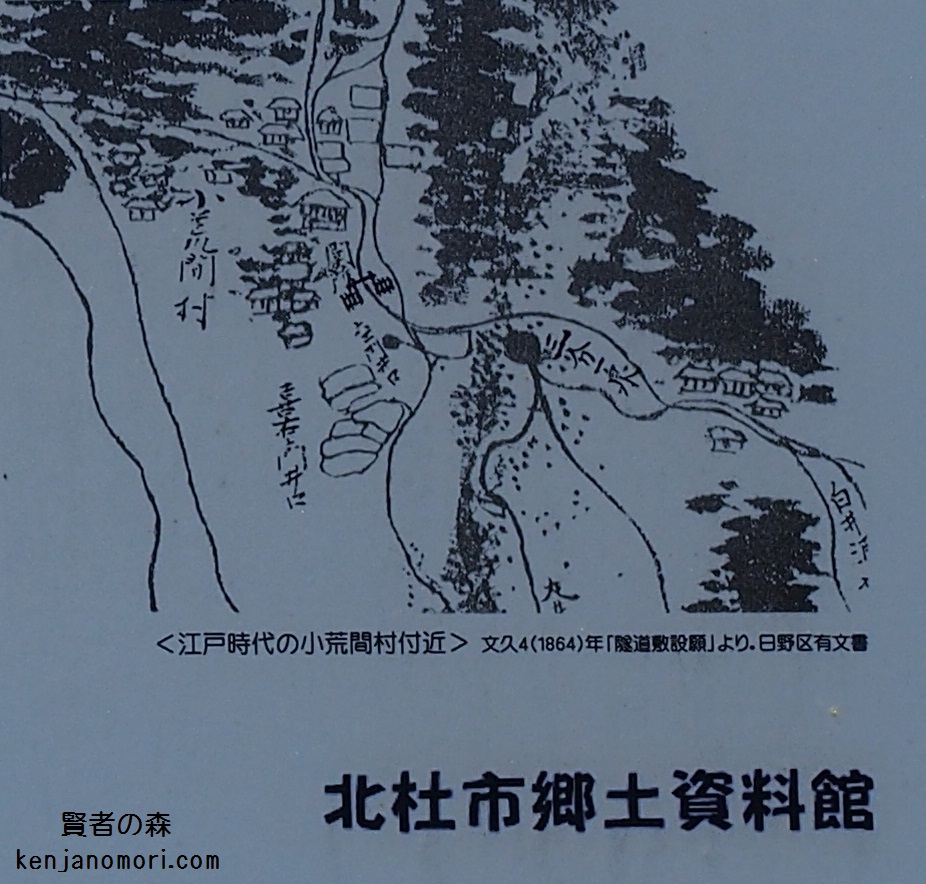

小荒間口留番所跡

国境で旅人や物資の移動を監視するのが、「口留番所(くちどめばんしょ)」です。「甲斐叢記(かいそうき)」によると、江戸時代、甲斐国には25ヵ所置かれていました。小荒間口留番所は天文年間(1532-55)に信州大門峠へ通じる棒道(大門嶺口)に設置されたものといわれており、江戸時代には、近隣の農民が村役で、警備を担当する番役にあたりました。

門(高さ約3.6m)、矢来(門から左右に10m)、茅葺の番所小屋(約5.4×3.6m)などから成り、明治になると民間に払い下げられ、さらに1933年(昭和8年)のJR小海線の開通によって、移築され消失しました。

小荒間口留番所跡

信玄棒道へのアクセス

信玄棒道は、同じ地域にある観光スポット「三分一湧水(さんぶいちゆうすい)」に隣接しているためとても近く、また、三分一湧水には駐車場やトイレも完備され、農産物直売所や食事処もあるため、そこを起点に散策するのがおすすめです。なので、三分一へのアクセスをご紹介させていただきます。

電車で

JR小海線「甲斐小泉駅」から徒歩で700m、8分。

車で

【東京方面】

中央自動車道「長坂IC」から約7km、13分。

【名古屋方面】

中央自動車道「小淵沢IC」から5.2km、9分。

住所

〒408-0031

山梨県北杜市長坂町小荒間292-1

営業時間&休館日

営業時間

湧水館・・・9:00~17:00

直売所・・・9:00~17:00

そば処・・11:00~15:00

休館日

年中無休(但し、12月~3月は火曜日休館)

駐車場

普通車・・約80台

大型バス・・・2台

※駐車無料

信玄棒道をゆく(小荒間周辺区間の棒道フォトギャラリー)

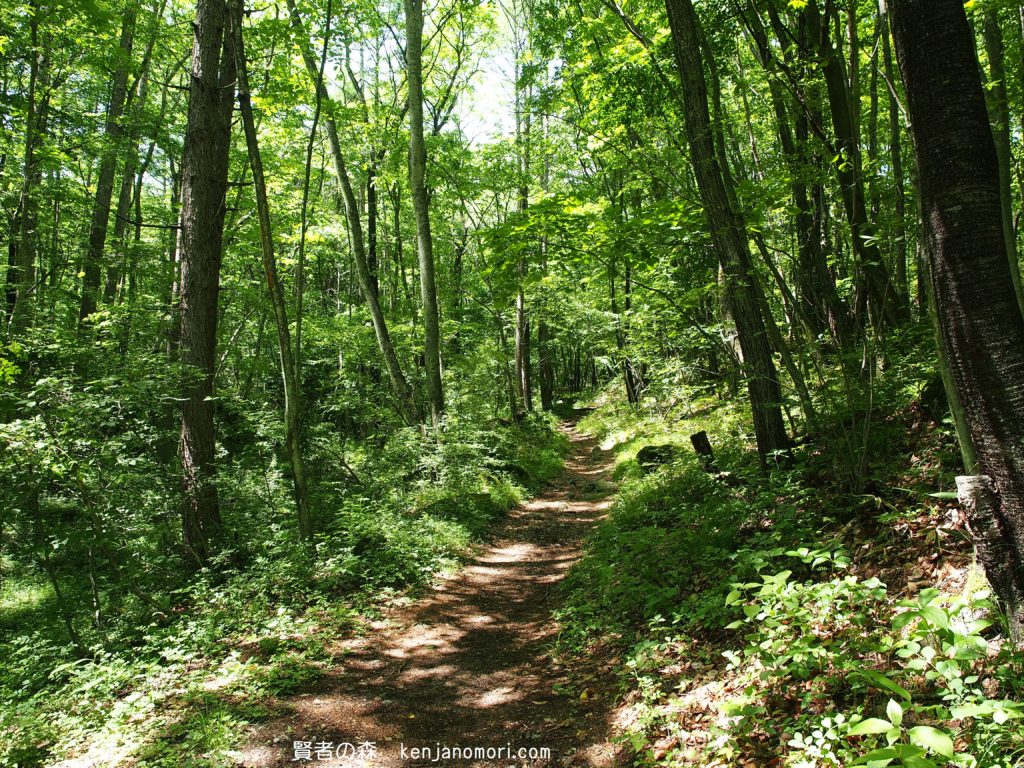

では、ここからはパソコンやスマホなどの前に居ながら「信玄棒道」を実際に歩いた気分で出発していただきたいと思います☆先にも申しましたが、美しい自然の中、観音様の見守る優しい雰囲気と、歴史の片鱗を感じて楽しんでいただけたら幸せです。

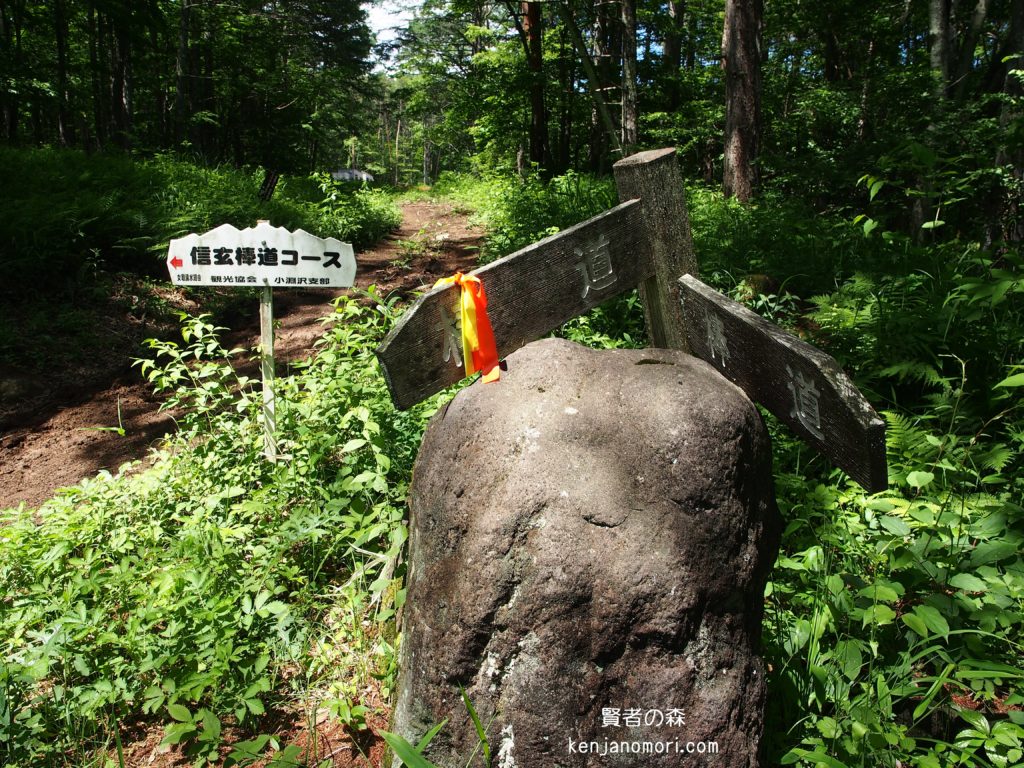

「三分一湧水」から見るとJR「甲斐小泉」方面とは逆方向、線路を右手に見るように少しだけ進み、線路の真下を潜る道へと右折します。線路を過ぎ坂道に入るとすぐに、先にご紹介させていただいた「小荒間口留番所跡」があり、信玄棒道の散策はここからスタートとなります。

↓信玄棒道の各所には、このような案内看板があったりするので、道に迷いにくいとは思いますが、もし迷った際には無理矢理に進まず、戻って確認することをおすすめします。

↓見た目どこにでもありそうな橋ではありますが、この場所にしかない素敵な名前が付けられていました。

↓この辺りからは完全なトレイルに切り替わるため、車両で進むことはできなくなります。車両の場合、通り抜けはできませんので、特に用事が無い限りは上記の「棒道橋」あたりで引き返すのが良いかと思います。

↓何気なく流れている小川ですが、とてもきれいな水で、涼しげな音もまた心地よいです。ここに架かる木の橋を渡り進みます。

↓信玄棒道にいくつか立っている道標。刻まれている武田家の家紋「割菱紋」が存在感を放っています。

↓信玄棒道は、この地で開催されているトレイルランニングの大会「スリーピークス八ヶ岳」のコースの一部でもあります。毎年6月上旬頃に開催されている大会の開催日が近かったこともあり、散策当日、このようなワイルドな看板が設置されていました。

↓こちらの道標は、陶器でできていて、どことなくやんわり可愛らしい雰囲気です。

↓ここは山梨県北杜市小淵沢町で、長野県富士見町との県境に近い場所です。信玄棒道はまだ続きますが。当ブログ「賢者の森」ご紹介する区間はここまでとなります。ここは十字路となっていて、信玄棒道をそのまま真っ直ぐ進めば「富士見町」へ、左折して下って行けばJR「小淵沢駅」へと至ります。

↓この地点は標高1140mです。ちなみに、スタート地点付近にあるJR「甲斐小泉駅」は標高1044mなので約100mも上げてきたことになります。

さらに、清里高原にある「八ヶ岳高原大橋(通称:黄色い橋)」は標高1100mを少し下回るくらいの場所にあるので、それよに高い位置にあることになります。

↓分岐の十字路から右折側の道を望んでいます。遥か奥には八ヶ岳が見えています。

↓分岐の十字路から、そのまま真っ直ぐ信玄棒道を進むと、程無くして長野県富士見町へと至ります。

↓左側(小淵沢駅方面)には、南アルプスの山々がそびえています。ギザギザ尖って見えている山は「鋸岳」です。